Page 50 - 《广西植物》2020年第8期

P. 50

8 期 吴律欣等: 海南铜鼓岭鸭脚木种群动态特征研究 1 1 0 5

28.35%、40.66%、40.74%、56.25%、7.14%、23.08%、 群各径级的死亡率基本相接近且龄级结构趋于稳

-54.55%ꎬ 整 个 鸭 脚 木 种 群 结 构 动 态 指 数 V = 定型种群ꎮ 由表 2 可知ꎬ鸭脚木种群的第Ⅱ龄级

pi

30.685>0( 不考虑外界环境干扰)ꎻ种群龄级结构 的幼树存活率最高且从该龄级开始存活率逐渐下

动态指数 V ′ = 0.236>0( 受随机干扰时)ꎬ表明种 降ꎬ从 XI 龄级开始呈现略有上升的态势ꎮ 在整个

pi

群属增长型且相对稳定ꎮ 鸭脚木的种群中ꎬ幼龄级的存活率显著高于老龄

级的存活率ꎬ这与前面对静态生命表的分析结果

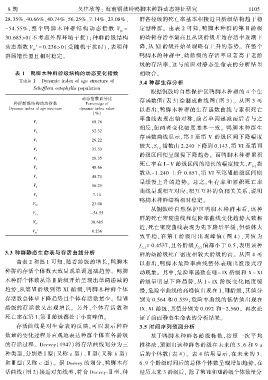

表 1 鸭脚木种群龄级结构的动态变化指数 相吻合ꎮ

Table 1 Dynamic index of age structure of 3.4 种群生存分析

Schefflera octophylla population

根据铜鼓岭自然保护区鸭脚木种群的 4 个生

动态指数百分比 存函数值(表 3)绘制成曲线图( 图 3)ꎮ 从图 3 可

种群龄级结构动态指数 Percentage of

Dynamic index of age structure dynamic index value 以看出ꎬ鸭脚木种群的生存函数曲线与累积死亡

(%)

率曲线表现出轴对称ꎬ前者单调递减而后者与之

60.76

V 1

相反ꎬ但两者变化幅度基本一致ꎮ 鸭脚木种群生

52.32

V 2

存函数曲线显示ꎬ第 I 至第 V 龄级区间下降幅度

26.22

V 3

较大ꎬS 指数由 2.240 下降到 0.143ꎬ第 VI 至第Ⅶ

35.53 (i)

V 4

龄级区间便呈缓慢下降趋势ꎮ 而鸭脚木种群累积

28.35

V 5

死亡率在 I~ V 龄级区间的增长的幅度较大ꎬF 指

40.66 (i)

V 6

数从-1.240 上升 0.857ꎬ第 VI 至第Ⅶ龄级区间则

40.74

V 7

呈缓慢上升的趋势ꎮ 总之ꎬ生存率和累积死亡率

56.25

V 8

曲线呈现相互对应ꎬ相互互补的负相关关系ꎬ说明

7.14

V 9

鸭脚木种群结构相对稳定ꎮ

23.08

V 10

从铜鼓岭自然保护区鸭脚木种群来看ꎬ该种

V -54.55

11

群的死亡密度曲线和危险率曲线变化趋势大致相

V pi 30.685

近ꎬ死亡密度曲线表现为先下降后平缓ꎬ但整体大

V pi ′ 0.236

致平稳ꎬ在第 I 龄级时出现峰值( 图 4)ꎬ其 值 为

f = 0.4537ꎬ且各龄级 f 值都小于 0.5ꎬ表明该种

(i) (i)

3.3 种群静态生命表与存活曲线分析 群的幼龄级死亡密度相较大龄级的高ꎮ 从图 4 可

由表 2 和图 1 可知ꎬ随着龄级的增长ꎬ鸭脚木 以看出ꎬ鸭脚木危险率曲线整体表现出波浪式浮

种群的存活个体数大致呈现单调递减趋势ꎮ 鸭脚 动现象ꎮ 其中ꎬ危险率函数在Ⅷ ~ IX 龄级和 X ~ XI

木种群个体数从第Ⅱ龄级开始呈现出单调递减的 龄级呈明显下降趋势ꎬ从 I ~ IX 龄级变化幅度缓

趋势ꎬ从第Ⅶ龄级到第 XI 龄级ꎬ鸭脚木种群个体 慢ꎬ危险率曲线的高峰值出现在 I、Ⅷ龄级ꎬ其值分

存活数总体呈下降趋势且个体存活数量少ꎮ 但Ⅶ 别为 0.564 和 0.539ꎻ危险率曲线的低估值出现在

龄级的存活数又出现增长ꎮ 另外ꎬ个体存活数和 IX、XI 龄级ꎬ其值分别为 0.092 和-2.560ꎮ 再次论

死亡率在第 I、第Ⅱ龄级都处于小高峰值ꎮ 证了前面静态生命表的分析结果ꎮ

存活曲线是对生命表的反映ꎬ可以表示种群 3.5 时间序列预测分析

数量的变化过程并直观地表达种群个体在各龄级 基于鸭脚木种群各龄级株数ꎬ按照一次平均

的存活过程ꎮ Deevey(1947) 将存活曲线划分为三 推移法ꎬ预测出该种群各龄级在未来的 3、6 和 9 a

种类型ꎬ分别是 I 型(又称 a 型)、Ⅱ型(又称 b 型) 后的个体数( 表 4)ꎮ 表 4 结果显示ꎬ在未来的 3、

和Ⅲ型(又称 c 型)ꎮ 据 Deevey 的划分ꎬ鸭脚木存 6、9 个龄级时间后的总体个体数呈现增加趋势ꎬ在

活曲线(图 2)接近对角线型ꎬ符合 Deevey ̄Ⅱ型ꎬ种 经历未来 3 龄级后ꎬ 除了第Ⅶ和Ⅻ龄级个体数量分